はじめに

「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」は平成22年に厚労省より発出されたGAMP4,GAMP5,PIC/Sをはじめとするグローバルな規制要件とのハーモナイズしたコンピュータ化システムの新ガイドラインになります。このガイドラインが発出されてから10年以上経過していますが、実践的な解釈ととも改めて体系的にこのガイドラインについてまとめていきたいと考えました。

本記事はコンピュータ化システム適正管理ガイドラインの条文と、筆者の経験をもとにした実践的な解釈についてまとめたものとなります。ボリュームが多いので、今回は第一回としてガイドラインの目次上、1.総則までとします。

なお、本記事にて抜粋されている文章及び図は、厚労省「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6573&dataType=1&pageNo=1)より引用しています。

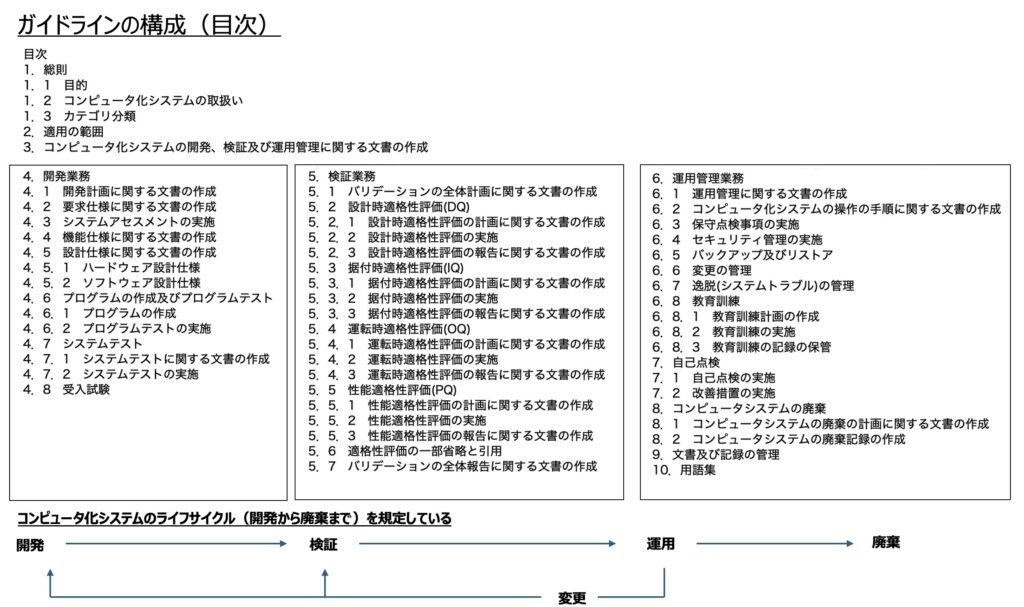

コンピュータ化システム適正管理ガイドラインの構成

ガイドラインの目次は以下になります。着目すべきは、コンピュータ化システムのライフサイクル、つまり開発業務・検証業務から運用管理、廃棄までを定めている点になります。

“目的”

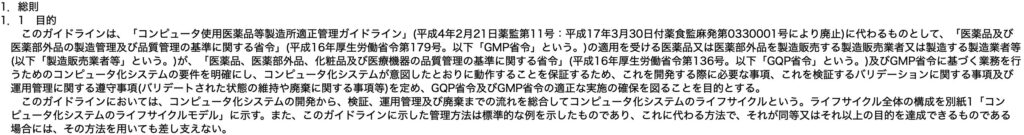

“目的”はガイドラインにおいて、1.総則のうち、1.1 目的に記載されています。

GMP省令への適合が求められる業務に利用するコンピュータ化システムの管理においては本ガイドラインへの適用が必要になることが記載されています。一方で、このガイドラインに示された管理方法は標準的なもので、これに代わる同等またはそれ以上の方法で目的を達成できる場合はこのガイドラインと異なった方法を採用することも認められています。ここでいう目的はコンピュータ化システムの信頼性を確保するために、業務の目的に沿って正しく開発・検証・運用されることを保証することになります。そのため、各製薬会社においてそれぞれの解釈や文化によってその手順を定めることになります。

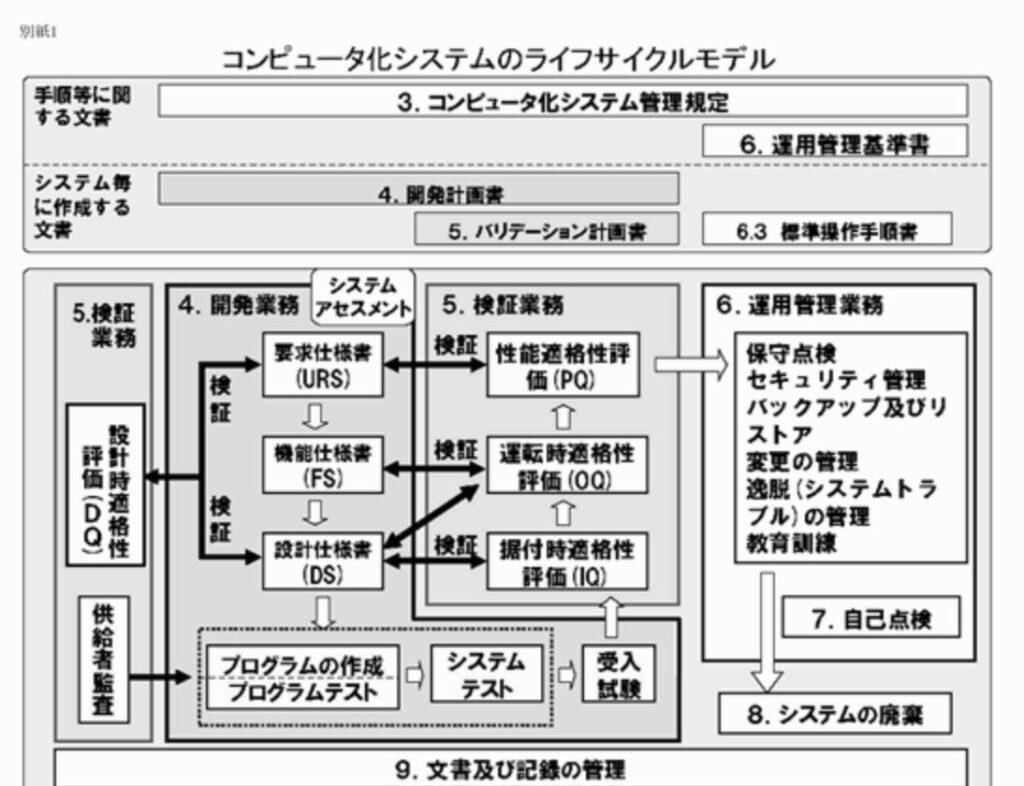

別紙1「コンピュータ化システムのライフサイクルモデル」

このライフサイクルモデルは、ガイドラインで示されるコンピュータ化システムの開発、検証、運用、廃棄までの流れの概要が図示されたものになります。このガイドラインはライフサイクルアプローチの考え方をベースとしており、「開発から廃棄までそのライフサイクルを通じて、それぞれの活動を適切に実施することで初めてシステムの信頼性が確保できる」というものになります。ここに示された活動は、すべてのシステムで同様に実施するのではなく、システムのカテゴリに応じて抜粋して実施されます。(”カテゴリ分類”にて記載されています)

“コンピュータ化システムの取扱い”

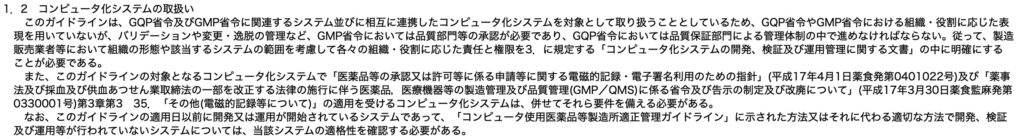

“コンピュータ化システムの取扱い”はガイドラインにおいて、1.総則のうち、1.2 コンピュータ化システムの取扱いに記載されています。

ここで重要な点は、GQPやGMPにおける組織や役割に応じた表現をしておらず、コンピュータ化システムにおける管理規定文書にて規定および明記することが記載されています。また、ER/ES(電子記録・電子署名)指針の対象となるシステムはその要件を満たすことも規定されています。

“カテゴリ分類”

“カテゴリ分類”はガイドラインにおいて、1.総則のうち、1.3 カテゴリ分類に記載されています。

対象のコンピュータ化システムは、コンピュータ化システムバリデーション(CSV)の実施内容を決定するため、あらかじめカテゴリ分類を実施します。なお、カテゴリ分類の基準等は別紙2にて示されているが、システムのリスクに応じてCSVの実施内容が決まります。当然、リスクの高いシステムほど、重厚なCSVを実施する必要があります。このリスクベースアプローチはCSVを合理的に実施する上で重要な考え方となります。

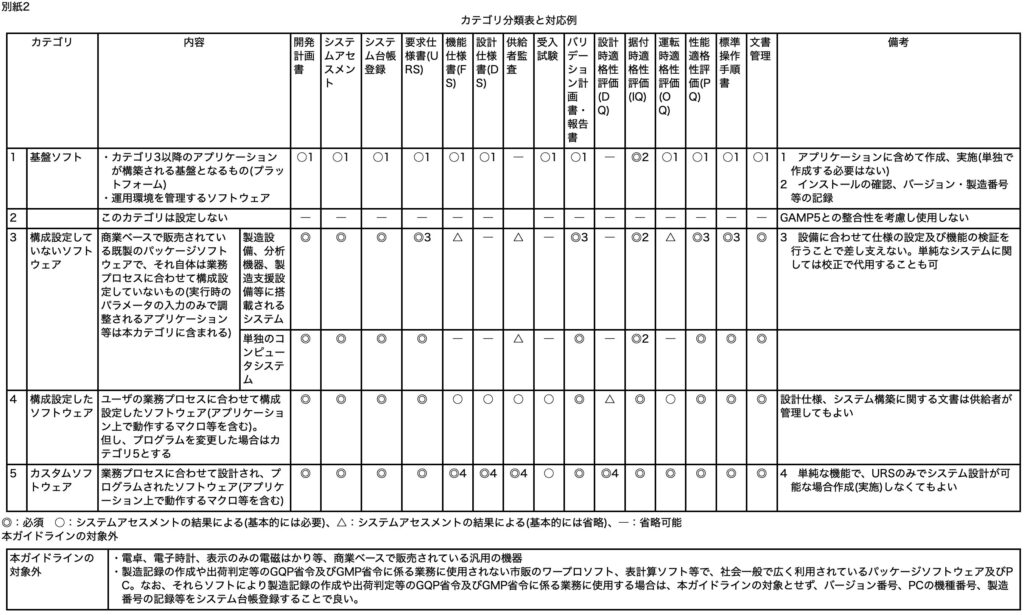

別紙2「カテゴリ分類表と対応例」

このカテゴリ分類は、国際調和の観点より、GAMP5と同様の考え方に基づいて分類されています。OSやネットワーク監視ツールなどの基盤ソフトウェアや運用環境を管理するソフトウェアがカテゴリ1に分類され、リスクが低く、その検証自体もシンプルになります。一方で、ユーザーの業務プロセスに合わせて設計、カスタムされるシステムはカテゴリ5とされ、最もリスクの高く検証も複雑化します。実際の生産現場では、カテゴリ3、4または5のケースが多くなります。

実際の運用においてカテゴリ分類は悩ましい点になります。カテゴリを高く設定するとその分、検証や管理が複雑化し、工数が多くなります。一方でカテゴリを低く設定すると、実際のカテゴリ分類の基準と相違することになり、査察リスクが高まります。筆者の経験でいうと、カテゴリ分類自体はカテゴリが高くなることを恐れずに基準通りに設定し、CSV実施中におけるリスクアセスメントにて、イタズラに工数が増大しないよう、リスクに応じた活動ができるように明文化していくべきだと考えています。このガイドライン自体が合理的な検証活動を行うことがベースにあり、また査察時に合理的な説明ができれば問題は起きるリスクは限りなく低いと考えています。

最後に

今回は、コンピュータ化システム適正管理ガイドラインにおいて、1.総則について解説をおこないました。今後、何度かに分けて解説を記事にしていこうと思います。もし、意見や質問、お気づきの点があればコメントいただければ幸いです。

-pdf.jpg)

コメント