はじめに

「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」は発出されてから10年以上経過していますが、実践的な解釈ととも改めて体系的にこのガイドラインについて、いくつかに分けて記事にしていきたいと考えております。前回は1.総則について解説をおこないました。

今回は第二回としてガイドラインの目次上、2.適用の範囲と、3.コンピュータ化システムの開発、検証および運用管理に関する文書の作成とします。

なお、本記事にて抜粋されている文章及び図は、厚労省「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6573&dataType=1&pageNo=1)より引用しています。

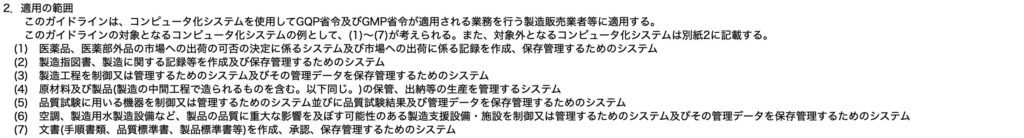

“適用の範囲”

“適用の範囲”はガイドラインにおいて、2.適用の範囲に記載されています。

適用の範囲は記載の通りになりますが、一般的に電卓や表示のみの電子天秤など、一般的な事務処理のための通常のオフィスソフトの導入にあたって、各仕様書の作成や検証業務が必要ないことは明白です。ただし、これらのソフトウェアはカテゴリ3に相当するため、初期リスクアセスメントなどによって各書類の作成や検証業務を不要と判断するプロセスは必要であり、コンピュータ化システム台帳への記載も必要と思われます。ポイントとしては査察時に合理的に説明できることと、適切な人が適切に確認・承認されていることとなる。

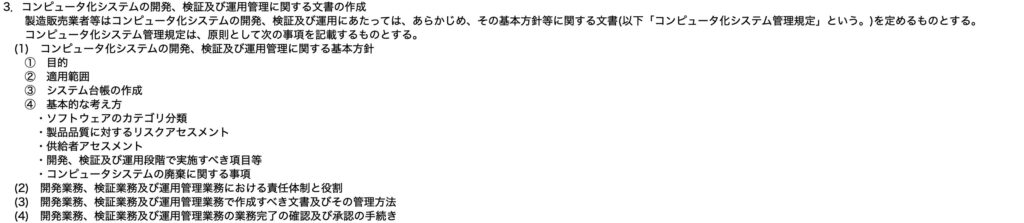

”コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する文書の作成”

“コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する文書の作成”はガイドラインにおいて、3.コンピュータ化システムの開発、検証及び運用管理に関する文書の作成に記載されています。

この章は、コンピュータ化システムのSOPに関する項にあたります。ここに記載されているのは、製薬会社においてコンピュータ化システムの開発、検証、運用管理に対して、あらかじめ基本的な考え方やその方法を明確にすることが必要になり、その文書にて規定すべき項目になります。この文書を拠り所にCSVを計画・実施していくことになるのでカテゴリ分類やシステム台帳の記載ルール、責任者や承認承認者などを明確に記載し、全社的な取り組み方針を明記していくことが求められます。この文書は品質保証部門にて作成され、適切に承認・管理されます。また、本文書には、開発・検証段階だけではなく、システムの運用と廃棄に関しても明記が必要です。

実際に運用を進める中で会社独自の文化などにより定期的に見直し、更新を行う文書と考えています。作成時の注意点としては、コンピュータ化システム適正管理ガイドラインをベースに作成するのも良いのですが、海外の当局や販社からの査察を考慮すると、GAMP5などグローバルレギュレーションも考慮して製薬会社独自に検討・作成していくべきだと考えています。

以下、補足事項となります。

システム台帳の作成

システム台帳は、対象となるコンピュータ化システムを明確にし、ステータスを管理するために重要な文書になります。査察・監査時には、まずはこのシステム台帳の提示を求められることが多くなるので、漏れなく情報が記載され、最新版にアップデートされ、適切に承認・管理されるように規定をしておくことが重要です。

ソフトウェアのカテゴリ分類

ソフトウェアのカテゴリ分類は、基本的に1.総則のうち、1.3 カテゴリ分類に記載されています。ただ、前回の記事でも記載したように実際の運用においてカテゴリを決定していくことは悩ましいパターンも多々あります。その際にも、どの担当者であっても合理的に判断できるように具体的な判断基準を明記しておくことが推奨です。この判断基準は査察・監査時の説明にも有効であり、リスクを下げることにつながります。

製品品質へのリスクアセスメント

コンピュータ化システムが製品品質へどのように影響を与えるか、そのリスクを評価する手順やアセスメントフォームなどを明確にしておく必要があります。具体的な方法としてはFMEAなどが有力です。

供給者アセスメント

供給者アセスメントは、コンピュータ化システムの提供をおこなう供給者に対して実施されます。システムの導入実績や先方の品質管理などに着目し、アセスメントを実施します。具体的には、オンサイト(実際に先方へ赴いて監査をおこなう)と郵送(アンケートなどを用いる)による方法があります。どちらにせよ、その判断基準を明確にしておくことが必要です。実際には、製薬会社では原料などのサプライヤなど多岐なサプライヤへのオーディットとサプライヤ管理が求められます。そのため、供給者アセスメント(供給者オーディット)のSOPは別に規定していますので、そちらをリファする形で実施していくことが多いと思います。

コンピュータ化システムの廃棄に関する事項

コンピュータ化システムの廃棄時に必要なアセスメントや実施事項を明記します。特にアセスメントは電子データのアーカイブなどの対応を決定していくプロセスとなり、重要な項目となります。

責任体制と役割、管理方法

CSVの責任体制とその役割を明記します。これには開発・検証だけではなく、運用や廃棄に関しても明確にしておく必要があります。

最後に

今回は、コンピュータ化システム適正管理ガイドラインにおいて、2.適用の範囲と、3.コンピュータ化システムの開発、検証および運用管理に関する文書について解説をおこないました。次回は4.開発業務について記事にしようと思います。(細切れになっているので、最終的には3、4つの記事にまとめようと思っています。)

もし、意見や質問、お気づきの点があればコメントいただければ幸いです。

-pdf.jpg)

-pdf.jpg)

コメント